-

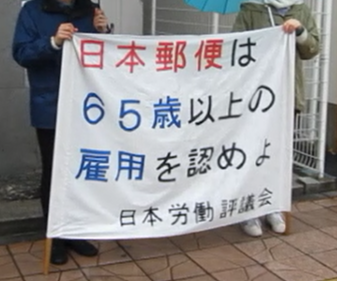

「郵政定年制撤廃する会」を立ち上げました。

『日本郵政の65歳解雇撤回と非正規労働者の定年制撤廃を実現させる会』を発足しました。

日本労働評議会(略称:労評)は、この間、日本郵政グループである日本郵便株式会社における「非正規雇用65歳定年制」の撤廃を求めて、会社との団体交渉や宣伝活動等に取り組んできました。

日本郵政に勤務する非正規労働者19万人の地位と待遇をめぐる問題は、一つは労契法20条裁判に象徴される正規と非正規との格差是正であり、もう一つは65歳定年制の撤廃にあると考えます。

全国の郵便局で働く労働者の抱えるこの二つの大きな課題を解決していくための運動軸として、この度『日本郵政の65歳解雇撤回と非正規労働者の定年制撤廃を実現させる会(略称:「郵政定年制撤廃する会」)』を立ち上げました。

政府でさえも「70歳までの雇用」を言い出しています。

日本郵便においては、深刻な現場の人手不足に対応するために、「置き配達」、「休日の配達サービスの停止」などに着手せざるを得ない状況です。

そのような状態にあるにもかかわらず、「非正規65歳定年制」があることにより、毎年5千人ものベテラン非正規労働者が退職に追い込まれているというのは大きな矛盾です。

喫緊の課題である「65歳定年制撤廃」に向けた情勢は有利に進んでいることを追い風に、私たちは長期戦に臨む覚悟で、非正規労働者の切実な要求の実現を目指し、取り組みを継続します。

-

速報 トールエクスプレスジャパン裁判は「不当判決」即控訴して闘うぞ!!!

今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。

内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。

労基法37条の趣旨は2つ。

①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること

②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること

にあります。

今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。

上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。

しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。

このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。

もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。

これは、日本の全労働者の利益に関わる問題であり、高裁で勝訴判決を勝ち取るために、闘います! -

トールエクスプレスジャパン事件 不当判決は絶対許さない!!!

トールエクスプレスジャパン事件一審判決・弁護団声明

2019年3月20日

トールエクスプレスジャパン事件弁護団

弁護士 指宿昭一

弁護士 中井雅人

本日、大阪地裁は、トールエクスプレスジャパン事件(平成28年(ワ)第5771号・平成29年(ワ)第4632号・平成29年(ワ)第7352号賃金等請求事件)につき、原告らの請求を棄却する不当判決を言い渡した。本事件は、能率手当の計算過程で残業代の主要部分を差引くことにより、実質的に残業代のほとんどを支払わないという「残業代ゼロ」の賃金制度に対して、トラック運転手らが原告となり未払残業代の支払いを求めたものである。

大阪地裁は、

①「被告と原告らとの間の労働契約において,賃金対象額と同額を能率手当として支払うなどとする合意の存在は認められ」ないから、「被告は, 現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが相当である。」

②「労基法37条は, 労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるか特に規定していないことに照らせば, 労働契約の内容となる賃金体系の設計は, 法令による規制及び公序良俗に反することがない限り,私的自治の原則に従い, 当事者の意思によって決定することができるものであり, 基本的に労使の自治に委ねられていると解するのが相当である。」

などの理由により、「本件計算方法が, 労基法3 7条の趣旨に反するとか,同条の潜脱に当たるとはいえない。」として、原告らの支払いを棄却したもので、極めて不当なものである。

労働基準法37条は、長時間労働の抑制と残業をした労働者への補償のために、使用者に対して割増で計算した残業代の支払いを義務付けており、本判決は同条の理解を完全に誤っている。本判決は、同条を死文化し、無意味にするものであり、労働者の権利擁護の観点から、絶対に許せないものである。原告団と弁護団は直ちに控訴し、大阪高裁において一審不当判決を覆し、原告らの請求を認める判決を勝ち取るべく、全力で闘うことを表明する。

全国のトラック、タクシー会社で同様な「残業代ゼロ」の賃金規則が横行している現状の中で、本判決はこのような賃金規則が労働基準法37条に反する違法なものであることを認めず、同条を死文化する極めて危険な判断を行った。このような判決が確定すれば、すべての使用者は、見かけだけ残業代を支払ったことにして、その残業代と同等の金額を他の賃金項目から差し引くことによって残業代の支払いを免れることになり、労働基準法の改悪なしで「残業代ゼロ」制度が実現できることになる。

弁護団は、トールエクスプレスジャパンで働く労働者と同様の「残業代ゼロ」の賃金制度の下で働くすべての労働者に訴える。このような「残業代ゼロ」の賃金規則は許さないという声をあげよう。大阪高裁の控訴審に注目し、「残業代ゼロ」の賃金規則を違法として、残業代の支払いを認める判決を勝ち取るために、共に闘おう。

と -

労評交運労トール労組春闘団交報告2

19年春闘会社回答

会社回答(3月14日)

賃上げについて

①平均1名4,173円 管理職を除く正社員に限る。

②配分方法

勤続年数手当 1,200円を加算

一般職・集配職 2,500円を加算

扶養手当 1,000円(被扶養者1名当たり)を加算し、

月額4,000円

集配職地区別特別加給 以下の通り加算する

Aランク 1,500円 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク 1,000円 茨城、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

Cランク 500円 岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

Dランク 100円 愛媛、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

夏季一時金について

正社員 1名平均30万円+1名一律2,000円

支給日について

本年3月29日 5万円

本年7月10日 25万円+特別加算金1名一律2,000円

合 計 30万円+2,000円

以上の回答が、3月14日にありました。

この間、経営資料の提出を会社に要求してきました。しかし、会社はそれに応じてきていません。そうした状態では、今回の回答が、会社として最善の努力をした結果の回答であるかどうか、また、これ以上の賃上げができないかどうかを検討することはできません。

労評は、引き続き資料提出を求め、そのもとで3月20日以降、団体交渉を進めていく方針です。

3月20日、大阪地裁判決出る!

大阪地裁809号室で午後1時10分より、トールの残業代未払い裁判の判決が下されます。

今回の裁判判決について、多くのマスコミが関心を寄せています。それはトールのような賃金規則は、トラック運送業界、タクシー業界で広く採用されており、交通運業で働くドライバー全体に影響する裁判だからです。また労働基準法37条の残業割増賃金支払いの法律が骨抜きにされるか否かということまで影響する裁判だからです。

だからこそ、労評交運労トール広島分会は「この闘いはトールのみならず、交通運輸で働く労働者、さらに日本で働く労働者全体の利益を守る闘いである」ととらえて闘っています。

なお、判決結果については、労評のホームページ等で速報します。

-

労評交運労トール労組 春闘団交報告1

3月6日・第3回春闘団交報告

労評は、会社に正直に誠実に交渉するよう求める

かくし事をすれば、何かやましいことがあるのではないかと疑われることは社会の常識です。「現業労働者のことを考えている」とか「精一杯の努力をする、あるいはした」という言葉、誰にでも言えます。この言葉を裏付ける客観的資料を明示するという行動で示さなければ、疑問は増幅され、それは不信へと発展するだけです。まして労資交渉という団体交渉においては、対立を増幅させるだけです。

第三回団交は、このような疑問が増幅する団体交渉でした。

労評が提出を求めた資料について、会社は「資料提出はできないが口頭で説明する」ということで説明がありました。

その説明はおおよそ「本来なら売上原価(営業原価)と扱うべき経費が、販売費及び一般管理費の経費となっていたので、販売管理費が多くなっている。この点は、会計士から指摘されていた。国際基準に合わせて損益計算書を直して計算すると、売上総利益率は(粗利)、7.23%となり、同業他社と変わりはない」というものであった。

労評から「販売管理費から売上原価経費に何が移ったのか」と説明を求めたところ、

①事務センター(7ヶ所)

②コールセンター(5ヶ所)

③支社(6ヶ所)の営業、業務、安全管理」

という説明があった。しかし、説明のあった項目の金額の説明はできなかった。会社団交メンバーは、それを知らない。

このような説明では余計に疑問を感じさせます。

(1)会社が言うところの国際基準ではなかったということが本当なのか?

(2)口頭説明をもとに計算すると、売上原価が約38億5千万円増大する。①~③の経費が38億円も掛かるのか?掛かるというなら売上原価明細書、販売管理費明細書を提出して、具体的に説明すべきであるが、それをしない。なぜしないのか?

(3)そもそも会社が説明において上げた①~③の事例が、売上原価の勘定項目として扱うべきか項目か?このように益々疑問が深まる説明しかされなかった。

簡単に妥結はできない

皆さん、今回の会社の説明を聞いて、ますます疑いが深まったのではないでしょうか。会社から説明がないので、単純に考えて、事務センターに年間10億円、コールセンターに年間10億円、支社に年間10億円掛かったとして、そんなに掛かるのか?それでもまだ8億円もあまるではないか?等々、と疑問は深まるばかりではないでしょうか。

当然、やましいことがあるから資料を提出できないのだろう、という疑問を持つでしょう。当然です。

賃金交渉は、1年間の労働者の生活のゆくえを決める重要な交渉です。その賃金交渉において、かなり儲けているのに、それを販売管理費で食いつぶしているのではないか、そのことがバレないために資料を出さないのではないか、という疑問を残したままで、3月14日に有額回答されても、それで妥結するわけにはいきません。平均一人当たり1万円以上の回答があるなら別ですが。

労評は、次回団交までに、再度、少なくても、①損益計算書、②その付属明細書である「売上原価明細書」と「販売管理費及び一般管理費明細書」を提出し、説明するよう強く求めました。

もちろんこの要求を拒否することは、不誠実団交として不当労働行為となります。

また同業他社において、3千4,5百円の回答があったと、会社から団交で報告がありましたが、これに少し上積みした程度の回答では話になりません。

プロフィール

住所 〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦2-9-6

名和丸の内ビル7階B

TEL: 052ー799-5930

FAX: 052ー799-5931

Mail: rouhyo-tokaihonbu@memoad.jp