-

[関東地本より] 太陽自動車株式会社(東京・葛飾)で新分会結成!

(労評分会の結成を労働者に伝えるビラまき)

6月29日、日本労働評議会(労評)太陽自動車分会結成大会が開催されました。

労評は、ロイヤルリムジンの労働者600名一斉解雇とも闘い、労働者の利益のためにタクシー各社で活動しています。

その労評に、太陽自動車で働く仲間が加わり、労評太陽自動車分会を立ち上げました。

そして、7月2日、会社に対して、組合結成を通知し、あわせて、要求書、団交申入書を手渡しました。

労評太陽自動車分会の当面の要求

労評は会社に要求書を提出しました。

一、労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと。

会社は、コロナ禍で利益が落ちたことを理由に、成績の振るわない乗務員の乗務時間削減、雇止めなどをたくらんでいます。しかし安易な合理化は経営の怠慢です。会社の経営努力、乗務員への指導不足が問題であり、一方的な不利益変更、雇止め、解雇などには絶対に反対します。

二、休業手当ではなく、賃金全額補償をすること。

会社は、コロナ禍での休業補償として70%を出しています。しかし、会社の経営上の理由で休業したのだから、会社は賃金全額の支払いをすべきです(民法536条2項)。他社でも100パーセントの賃金補償をしているところもあります。私たちは、さかのぼって、差額分の支払いを要求します。

三、全労働者に対し、通知を公平におこなうこと。

四、社宅としては家賃が高額すぎるので、減額をおこなうこと。

五、KM無線講習などへの出席者に適正な賃金を支払うこと。

以上の要求項目は、労評分会に集まった仲間で相談して決めました。

労評太陽自動車分会は、民主的に相談して何事も決めます。

太陽自動車、東京太陽の分会員が増えれば、新たな参加者の意見も重んじ、今後の活動方針を決めていきます。

労評の活動原則は、「有理・有利・有節」です。

これは、社会的に道理が通り、労働者の利益が守られ、会社が誠実に対応してくるなら節度を持って対応する、という意味です。

まずは、会社のだらしなく淀んだ体質から変えていかなければなりません。

太陽自動車、東京太陽の新たな歴史が始まる!労評に加入しよう!

新型コロナ感染拡大で顧客が減り、大幅に売上げが下がっています。

会社は、10億円の融資を受け大変な状況なので、「理解と協力」を求めるなどと泣き言を言います。

しかし、会社は「理解と協力」などと言って、ずるがしこく労働者に負担を押し付けようとしているのです。

それどころか、あわよくばコロナを口実に労働者の切り捨てを狙っています。

しかし、問題は、労働者の能力不足ではなく、会社の放漫経営や乗務員への指導不足、つまり経営者の怠慢にあります。

会社のいい加減なやり方を変えさせないと、割を食うのは、私達労働者です。

また、コロナ禍の中、会社は方針をコロコロと変えました。

しかし、通知が全員に公平にいきわたることを怠ったため、乗務員間の情報格差が生まれ、知らない人は損をする状態です。

こういう会社の状態を変えようと、仲間が立ち上がりました。

みなさん、労働者の唯一の力は、団結の力です。

労評分会に入って、納得して働ける会社に変えていきましょう!

以上、関東地本での様子です。

労評は、労働者の正しい要求を実現する、労働者の利益を第一とし、徹底的に労働者を守る労働組合です。東海地方本部でも、労働相談を受け付けています。

相談は無料、秘密厳守です。

下記連絡先まで、ご連絡ください。

◯連絡先

日本労働評議会(労評)東海地方本部

TEL:052-799-5930

FAX:052-799-5931 -

[関東地本より] ロイヤルリムジン「退職者説明会」の疑惑 公開討論会の開催を要求!

ロイヤルリムジン「退職者説明会」の疑惑 公開討論会の開催を要求!

6月2日、ロイヤルリムジン資本は、ロイヤルリムジングループの一二三交通の退職者を集めて、説明会を実施しました。

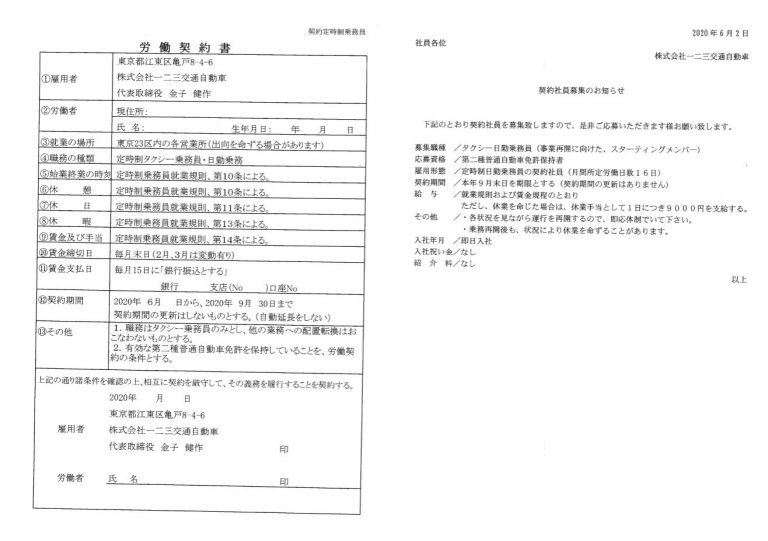

ロイヤルリムジン資本は、「契約社員」を募集するとして、下にあるような労働契約書を参加者に配布し、その場でサインを求めたということです。同様の説明会が、目黒自動車でも行われたということです。

(「退職者説明会」当日配布された労働契約書)

「労働契約書」にサインにすると、9月末で雇用が終了する!?

ロイヤルリムジン資本は、「1日9000円を支払う。」「月間所定労働日数16日」「今日サインすれば月14万4000円を今月から支払う」と言って雇用契約書にサインさせました。

しかし、サインしても9月30日までしか雇用されません。

再雇用の約束も口約束で、反故にされても文句は言えません。

一二三交通の6月2日「退職者説明会」で「雇用契約書」に署名してしまった皆さん!

目黒自動車での乗務は、拒否することができます。

会社から署名を求められても、一二三を退職し目黒に就職する署名は拒否しましょう!

目黒に就職するように言われても騙されず、一二三での雇用継続、早期事業再開、賃金100%を要求しましょう!

さらに、「労働契約書」は、就業場所として「東京23区内の各営業所(出向を命ずる場合があります)」と明記されています。

一二三交通の就業場所は練馬にしかありません。

つまり、この契約書に署名したことで、金子社長は、いきなり「目黒で働け! 業務無命令だ! 契約書にサインしただろう!」と言いだしかねません。

しかし、この業務命令は、拒否出来ます。目黒でタクシー運転手として乗務するには、一二三を退社して目黒に就職しなければなりません。

「労働契約書」に「出向を命じることがある」と書かれていても「労働者各自の同意」がなければ、「一二三を退社、目黒に就職」を強制することは出来ません!

皆さんは「一二三は辞めない。一二三で早く事業を再開しろ!」と言って、目黒に就職することを拒否しましょう!

疑惑の「退職者説明会」に対し、公開討論会の開催を要求

労評ではこの点について金子社長に対して、「公開討論会」の開催を要求しています。

皆さんの目の前で、会社と労評が討論し、どちらが正しいか、皆さんに判断してもらうためです。皆さんは、是非、「公開討論会」に参加して、自分の目で見て、耳で聞いて会社の言い分に道理があるのかを判断してください。

労評に加入すれば、解雇を撤回させ、継続雇用を要求出来ます!

労評は、退職合意書を出した従業員の解雇を撤回させました。

つまり、退職合意は無かったことになり、会社には休業補償を支払わせています。

皆さんも、労評に加入すれば、解雇を撤回させ、休業補償を払わせることができ、しかも、これは事業再開まで、継続して要求できます。

9月30日で終わりになることはありません。

だからこそ、会社も早期の事業再開をせざるを得なくなるのです。

労評に加盟すれば、すでに提出した「合意退職書」を撤回し、雇用を継続させて賃金の100%を要求することができます。

すでに労評では、金子社長が出す義務はないと言っている休業手当60%を出させるという成果を上げています。

ロイヤルリムジン資本は、今回の説明会でも労働者に契約書にサインをさせたにもかかわらず、控えを渡しませんでした。

大量解雇をし、たくさんの人を路頭に迷わせたやり方から反省をしていないのでしょう。

退職者説明会に参加した皆さん、また、これからロイヤルリムジン資本の説明会に参加する皆さん、会社の言うことを鵜呑みにせず、労評に一度ご相談ください。

〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:080-7560-3733

(労働相談専用電話番号)

日本労働評議会(労評)中央本部

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

-

[宮城県本より] トライ春日パーキングエリア分会を結成

6月8日、「日本労働評議会トライ春日パーキングエリア分会」を結成しました。

株式会社トライは春日パーキングエリア(宮城県利府町)にあるミニストップのフランチャイズ店を経営している会社です。

分会結成の背景

ここのミニストップは高速道路のパーキングエリアにあるため、例年であれば平日はもちろん、週末やゴールデンウィークなどは特に観光客が多く立ち寄り、通常のコンビニ店舗よりも売り上げがありました。

ところが今年は、新型コロナウイルスのために県をまたいだ移動自粛要請があり観光客等が激減、それに伴い通行量が激減したために、売り上げは大きく落ち込み、その結果、従業員のシフトが減らされ賃金が減少する、という問題が発生しました。

会社都合による休業やシフト削減の場合、会社は従業員に対して休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。

しかも現在、国では、新型コロナで雇用が継続できるように、会社が従業員に対して6割以上10割までの賃金を払った場合に、助成金を出す仕組みも準備しており、会社はほとんど自己負担なく従業員に対して賃金の10割を支払うことができる状況になっています。

つまり、本当なら、コロナの影響があったとしても、賃金は100%支払われるべきなのです。

これは個人の問題ではなく、従業員全員共通の問題です。

個人で会社に支払いを求めても解決とは言えません。

労働者全員がきちんと休業手当を支払ってもらうためにも、労働組合として全体の利益のために行動する必要があると、分会長のFさんは考えました。

さらに、背景として、今回は新型コロナの問題ですが、組合を作った理由の本質は、職場内で問題が発生した場合、その解決の仕組み、会社の方針についての連絡や共有、方針に基づく実行の振り返り、従業員同士の情報共有など、職場での秩序やルールがきちんとしていないという課題を解決する必要があると考えたからです。

今回の新型コロナによる賃金減少の事例も、もし職場内で問題解決の仕組みがあれば、その中で解決できます。

ところが、会社から何の連絡もなく、自分の賃金がどのように計算されているのか、法律上の根拠もわかりません。

その問題点を改善するためにも職場内で安心して働ける秩序やルールを作る必要があると思い、組合結成に至ったのです。

労評から会社への要求項目

労評は早速団体交渉を申し入れています。

労評の要求は4点です。

① 新型コロナの影響による休業手当の支払いについて

休業手当6割以上が支払われているか教えてください。

もし支払われていない場合、速やかに4月分の給与、および5月分の給与について全従業員に対し100%の支払いを行うよう求めます。

なお、国による雇用調整助成金の申請が可能であり、この手続きを行っているのかどうか、教えていただきたい。行っていない場合、速やかに準備し、手続きをするよう求めます。

② 職場における民主的な秩序形成について

上記の新型コロナウイルスの事例の通り、具体的な課題や問題が発生した場合、店舗内の従業員間、および会社としての問題解決のルールやシステムが存在しないように見受けられます。

そこで、会社としての社長指示の通知、店舗における社内方針や状況の共有等の会議、課題が発生した場合の問題解決のシステム等、社内組織がどのようにつくられているのか教えてください。

もし、社内組織について不十分性がある場合、組合としては会社と協力して店舗改革や社内改革を進める準備があります。

そこで、今後の論点を共有し、相互に職場改革に臨めるよう継続交渉や具体的改善について進めたいと考えています。

まずは、論点について相互に意見を出し合い、その解決の筋道をたてて継続交渉を求めます。

なお、社内において誰が正社員で、誰がパート労働者なのかも定かではありません。

社内組織の役職と構成も互いに把握できていません。

そこで、正社員の人数、パートに人数、そのほかの何らかの契約形態があるのであればその人数を教えてください。

③ 契約書について

分会長のFさんへの契約書にある基本給と時給において、正しくないのではないかと思われます。

支払い不足分がある場合は、2年間分を遡って支払うよう求めます。休日出勤、契約期間、労働時間、有給手当について確認を求めます。

④ その他の事項について

全従業員に対し契約書を交付しているか教えてください。

労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と記されています。

これに違反する場合は直ちに是正を求めます。

就業規則は従業員への周知が必要です。

就業規則の提示を求めます。

日本労働評議会 宮城県本部

Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp

TEL/FAX 022-272-5644住所 〒980-0005

宮城県仙台市青葉区梅田町1-63

第5白鳥ビル201

-

[労評本部からの転載] 明日6/7、「コロナ禍におけるタクシー労働者 解雇・倒産・休業補償問題」ホットライン(電話相談会)を開催します

解雇・退職強要された

タクシー運転手のみなさん保障給の支払いを「凍結」された

日本交通の運転手のみなさんすべてのタクシー運転手のみなさん

休業中の賃金(保障給含む)不払・減額、解雇等

何でも相談を受け付けます!今回のホットラインの目的

東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃を与えました。

しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。

現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁する態度は相変わらず続いています。

ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。代表者は企業経営をする資格がありません。

また、金子社長は、雇用調整助成金の上限額が1万5000円まで引き上げる閣議決定があっても、4月1日~6月30日までの「緊急対応策」期間中の休業手当を60%のままで乗り切ろうとしています。

政府の「雇用調整助成金」などの制度を活用しつつ、100%の休業補償を行う事業者が増えている中で、金子社長は、「不可抗力だから本来は60%の休業手当も支払う必要が無いが、周りがみんな支払っているから60%は支払います。」と悪びれもせず公然と言い放っており、「雇用調整助成金」制度を活用すれば100%支給が無理なくできるのに何でそうしないのかと追及しても、それに対しては無言です。

日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額として当然の要求です。

コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。

約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。

コロナ禍における緊急労働相談は、今後、解雇・倒産問題としてあらわれてくると思われます。

日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。

-

【新型コロナ】労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ Vol.1

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。

労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。

労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQ&A方式で紹介していきます。

同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。

ケース① 新型コロナウイルスに感染してしまった場合は仕事はどうなる?賃金は貰えるのか?

相談事例

もしも、自分が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、会社から賃金をもらうことはできるのでしょうか?仮に賃金が貰えない場合、補償制度などはあるのでしょうか?また、家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合もどうなるのか教えてください。<解決方法・対応例>

「会社に賃金支払いを求めることは難しい。ただし、就業規則をよく確認しましょう。」

「労災申請できるケース、傷病手当金を受け取れる可能性もあります。」

まず、「業務上」感染したことが強く疑われる場合は、労災申請できる可能性があります。労災が認められれば、療養費、休業補償を受けることができます。但し、労災は申請してから認定されるまで時間がかかるので、健康保険の傷病手当金の受給手続きをしましょう。

会社の「業務上」感染したかどうかがはっきりしない場合は、会社の責任ではないので、賃金支払いや、休業補償を求めることは法的には難しいと思われます。ただし、会社の就業規則で病気による休職の規定がある場合もあるので、確認する必要があります。就業規則に私傷病の場合の休職規定がない場合には、会社が休業補償や賃金を支払う法的義務があるとは言えませんが、(今回の新型コロナウイルス感染症については、労働者にも責任があるとも言い切れないので、)労働組合が間に入って、会社と休業中の賃金補償の支給について交渉することが可能です。

また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、健康保険の傷病手当金を受給することができます。

家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合は、労働者自身が感染したわけではないので就業制限は課されません。したがって、会社が業務命令として自宅待機を命じる場合には、使用者の責任で就労させないという命令をしたと言えるので、給料の全額が保証されます。

ケース② 自主的に休業した場合はどうなるか?

相談事例

自分には、呼吸器系の持病があり、もし新型コロナウイルス感染症に罹患したら生命の危険があるから十分注意するようにとかかりつけの医師からも言われています。そのため、テレワークをしたいと上司に相談しましたが、「あなたの仕事はテレワークではできないから、いつも通り会社に来るように」と言われ、断られました。それでも感染するのが怖く、仕方がないので自主的に休んでいる状態なのですが、どうすればよいでしょうか?

<解決方法・対応例>

「いきなり解雇はされません。会社に感染リスクをはっきり伝えて対応を求めましょう。」労働契約法5条で、使用者には、労働者の健康等について、安全配慮義務があることが定められています。今回の相談にあるように持病がある場合などで、労働者から要望があれば、会社は、労働者の安全に配慮するように努めなければなりません。会社の取るべき対応のなかには、テレワークや、時差出勤を認めることも当然含まれます。

また、今回のように、労働者が要望しているのに会社が出勤を命じている場合に、労働者が従わずに自主的に欠勤しても、それを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。安全配慮義務に違反する出勤命令に対して労働者がそれを拒否しても、それは処分の対象とはならないと考えられます。

個人で会社と交渉をすることもできますが、労働組合に加入し、会社との団体交渉を通じて、解決を目指すことができます。

ケース③ 新型コロナウイルス感染拡大防止を理由にシフトを減らされたが保証はないのか?

相談事例

シフト勤務で働いていますが、緊急事態宣言発令によって職場が行政から営業自粛要請を受けて、休業に入っています。私は休業補償してくれと会社に相談しましたが、「シフト勤務の人は、シフトが入っていないのだから補償は受けられないことになっているから」と言われ、断られてしまいました。このままの状態が続くと生活ができなくなってしまいます。どうすればよいでしょうか?

<解決方法・対応例>

「シフトを減らされた分の賃金支払いを求めることが出来ます。」会社が休業に入った場合と同様に、減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めることができます。

労評では実際に上記の相談事例について、会社と交渉を開始しています。参考:ホテル清掃請負会社CーTEⅭ株式会社との交渉を開始

(https://www.rouhyo.org/news/1530/)

ケース④ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、「解雇する」と言われらどうすればいいか?どんな補償があるか?

相談事例

会社から「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売り上げが上がらず、会社を閉めざるを得ない。解雇という形を取らせてもらい、いずれまた必ず再開するので、そのときに再雇用します」と言われ、書類にサインを求められ、よく分からないまま署名してしまいました。あとから考えると納得がいかないのですが、もう手遅れなのでしょうか?<解決方法・対応例>

「新型コロナの影響があっても、労働者を簡単に解雇することはできません。撤回を求めて争える可能性があります。」

まず、労働契約法では、使用者は労働者を自由に解雇することはできず、正当事由(客観的合理的理由と社会的相当性)が必要です。正当事由がない解雇は無効です。「会社の売り上げが上がらず会社を閉める」というような場合は「整理解雇」に当たります。

整理解雇の場合は以下の4つの要件(要素)が満たされないと一方的に労働者を解雇することはできない厳しいルールがあります。

① 人員削減の必要性があること

② 解雇を回避するための努力が尽くされていること

③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること

④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること

これらの点について、会社が納得のいく説明をできない限り、解雇は無効です。

確かに、中小零細企業では、新型コロナウイルスの影響を受けて、厳しい経営状況に陥っているところもあると思いますが、それであっても簡単に労働者を解雇することは許されません。突然言われた解雇で戸惑うことが多いと思いますが、納得がいかない、合理的な説明がない場合は労働組合に加盟して、会社と交渉をすることができます。この場合、一度書類にサインをしてしまっても、本人の納得した意志でない場合は、撤回を求めて争うことが出来ます。

また、もし仮に上記4つの要件(要素)を満たして使用者が解雇する場合、「労働者に対して30日以上前に告知するか、解雇予告手当を支払う必要がある」と労働基準法20条1項で定められています。これについても会社に請求をすることができます。参考:ロイヤルリムジン株式会社に「解雇撤回」を求め、団体交渉を申し入れ!(https://www.rouhyo.org/news/1429/)

新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!

労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。上記のように、個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。

社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。諦める前にまずはご相談ください!

◯連絡先

日本労働評議会(労評)東海地方本部

TEL:052-799-5930

FAX:052-799-5931

プロフィール

住所 〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦2-9-6

名和丸の内ビル7階B

TEL: 052ー799-5930

FAX: 052ー799-5931

Mail: rouhyo-tokaihonbu@memoad.jp